1980年那趟莫斯科奥运会,比拼的不光是体育,还有一场大写加粗的“国际掐架”。苏联苦心经营多年、狂砸近600亿人民币想把这场盛会办成全世界的友情派对,结果折腾半天,最后却活活变成了“谁能来现场撑场面”的大型考验题。说出来你可能不信,这场奥运会的参赛队伍,直接锐减了一半,运动员数比前一届少了两千多,好不容易烧起的圣火,最后没点燃全球的激情,反倒成了冷战的烤串架。你说这场子,苏联能不憋屈吗?先别急着下,咱今天就把这段历史给扒拉个底朝天,看看一届奥运是怎么被搅成了“政治马拉松”。

刚开始时,苏联还能乐呵呵地筹备,毕竟主办权抢到手,心里那叫一个美滋滋。1974年,满世界挑来挑去,苏联和美国洛杉矶“捉对厮杀”,最后莫斯科以微弱优势拿下主办。苏联那边马上组委会“加班加点”,场馆、设施、游泳池都跟下饺子似的往上造,把“奥运标准”玩出了“苏联风味”。砸那么多钱下去,苏联老大哥就等着奥运一炸响,全世界都惊呼“厉害了我的苏联”。可谁想到,风云突变,仅仅几个月后,一场政治大戏跳出来抢镜。

圣火还没跑到终点,就有一大堆国家开始撂挑子。原因就一个,1979年12月,苏联“铁骑东征”阿富汗,直接把奥运的和平口号给按在地上摩擦。美国总统卡特一声令下,冷战队友们全体跳出来“互掐”,抵制奥运成了全球网红话题。这下好了,本该热热闹闹的奥运,瞬间黑了半边天。苏联那阵子的心理活动,估计比吃了瓜子还苦—刚花的钱还没回本,就成了自娱自乐。

事情的发展堪称“洋葱剥层”,一会儿一个变脸。苏联兴冲冲准备了一场全球大聚会,最后147个奥委会只剩80个愿意捧场,运动员缩水成“精品小团体”。别说外人了,自己家后院都起火。加拿大是上届东道主,这次带头说“我不去”,连会旗都懒得亲自交接。这场抵制风,越刮越猛,把“奥运精神”吹得东倒西歪。

各国态度五花八门,有的干脆不来,比如中国。一些国家为表态,运动员进场举的不是自家国旗,而是象征和平的奥运五环旗,连国歌都免了,怕别人说“你站边了”。英国队员举着奥运旗进门,法国干脆不奏国歌。“装模作样”的参赛方式,活像大年三十别人家团圆饭你站门口闻味。而咱老百姓怎么想?有人觉得这事太高大上,没啥关系;有人直接喊话“体育拿大顶,政治来个倒立,别掺和!”但时代摆在那里,“脱钩”说着简单,做起来难。运动员们,有的挤进自由钟比赛找个落脚点,有的在家光练不见比赛,梦想和现实直接打架。

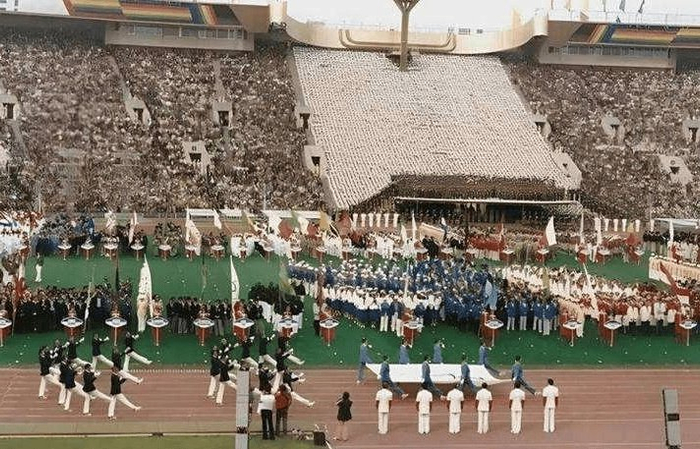

到了正式开幕,场馆里场面冷清得能听见鞋底碰地的回音。苏联的594亿投入,旅游押金还得退个大头,运动员梦想直接被现实拍碎。开幕式上,本该是各国齐欢聚,结果队伍排成了“简配版”,感谢收看的观众都能轻松数清人数。苏联媒体这会儿采取了“眼不见为净”,连篇累牍宣传赛事,却避开抵制话题。但谁都看得出来,这届奥运的“国际范儿”堪称缩水王者。

反对声浪不绝于耳,不少国家和国际组织在联合国大会上铁口直断,专门痛批苏联阿富汗行动违背国际法和奥运宪章。美国不仅自家不来,还发出全球邀约,一拉就是一大帮小伙伴集体闹“缺席”。苏联原本期盼这场耗巨资打造的世界盛宴,最后人都没到齐。其实冷战大环境下,有没有抵制已经不是苏联自己能决定的事。无数运动员都成了政治背景板,个人梦想被大国利益一脚踹飞。

但你以为这事到这就结束了?错!高潮才在后头。苏联苦苦撑起的这届奥运,其实埋了不少伏笔。第一,苏联想借奥运刷脸,结果却洗成了“冷战标本”,体育空间成了政治黑板。第二,大伙拒绝参赛,直接打击了苏联的国际影响力和体育威望,全球媒体一顿猛批,冷战气息浓得能隔壁都闻见。第三,这场抵制闹得太大,历史记录直接记上一笔。体坛外交变成了掐架接力,后面1984年苏联反手抵制洛杉矶奥运,带着小弟们再玩花样,“以牙还牙”,让世界见识了什么叫做“你有我也有”。

再说运动员,他们的情况活生生一锅杂烩。美国那边拉一场自由钟经典赛,抵制国家的运动员去那过把瘾。中国这边坚决抵制,运动员集体在家练功。很多运动员一辈子就这么个机会,结果因为两国较劲盆都没端上台面,多少人的青春梦就此搁浅。苏联最后拿了一堆奖牌,东欧小伙伴刷数据刷得欢,但全球影响力大大缩水,奖牌像自家小区打比赛,归属感满满,国际关注却少得可怜。

别以为赛事结束就天下太平了。表面看上去,奥运会有条不紊地完结,场馆没荒废,赛事照比,苏联照样拿奖牌。但实际暗流滚滚,一堆麻烦等着善后。莫斯科建设的大批设施投入巨大,没换来预期的国际名声,反成了“本地大礼包”。事后,苏联只能眼睁睁看着自己的‘体坛外交’梦滑铁卢,冷战阴影还挥之不去。国际奥委会被这场抵制“教育了一顿”,后续加强政策中立,苦口婆心强调体育别掺和政治,结果也只能喊喊口号,实际操作却难如登天。

分歧更深了,中苏、中美,也都趁机各玩各的。苏联自己举办本地比赛,场馆成了市民的健身场,奥运村直接变居民住宅,设施虽犹在,却失去了国际焦点。外媒各种批评,连带嘲弄苏联“赔本赚呼声”。各国遇事还不是照掐不误,体育外交变成“冷战副本”,体育纯净世界成了“想想而已”。几亿人口买来的场馆变成家门口篮球场,算是“壮士断腕”,后世聊以慰藉。

说到这你不得不感叹,莫斯科奥运会这一遭,真是打了个漂亮的“政治算盘”,结果成了“体育翻车现场”。那些国际友谊、和平进步的口号,听着和后海大爷每天早晨的广播操一样,气势是有,就是不顶用。594亿的投入,本想换来杯全球赞美之词,实际却换回一地鸡毛和一纸抵制名单。如果说“体育别掺和政治”,这次可算是反面教材抓现行。苏联唱了“独角戏”,多壮观场馆到头来也只能服务自己人,外人就像来景区拍照,热闹一阵转眼没影儿。历史翻篇后,场馆留着、赛事有了、遗产在,最深的教训反倒是以为能用体育化解矛盾,结果每逢大事还是各玩各的,那叫一个讽刺。

所以问题来了苏联这么大投入、奥运会办得虎虎生威,最终却成了“政治抵制大会”,究竟是主办国作茧自缚,还是全世界都在借机相互甩锅?那些声称“体育无国界”的理想,在现实斗争面前难道就只能当空口说白话吗?你觉得,下届遇到类似情形,是不是又该“谁家拳头硬谁说了算”?欢迎大家踊跃开喷,看看能不能说出个“理”来!

猜你喜欢

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注