原标题:讲谈会︱知识·观念·思想:魏晋时期佛僧的行医与观天

本文系复旦大学中华文明国际研究中心举办的讲谈会“知识·观念·思想:精神传统的多元展演”的文字实录,限于篇幅分上、下篇刊布,本文为上篇。

主持:陈特(复旦大学)

请允许我向大家介绍一下我们这次讲谈会的旨趣。这次讲谈会的主题叫“知识、观念、思想:精神传统的多元展演”,为什么叫这个题目,我想从一个小事情入手。我自己在读大学之前,基本上没去过医院。小时候生病去看的也是所谓的西医,但在我当时看来跟巫师没有什么区别,因为他大概看一眼我什么问题就给我开药了,有时候打针,有时候打点滴,那个知识系统对我来说完全是神秘的。直到我到了上海,人生第一次挂号,才知道正常情况下应该先验血。我知道了一些新的知识,比如白细胞、血蛋白、血小板是什么;才知道原来他们开药是根据数据的,看你白细胞不对,大概知道是哪里出了问题,再决定用什么药。知识背后其实是有一套观念的,验血看你的各种数据,就是韦伯所谓的“分析合理性”,背后是和传统不一样的一套东西。这里又有思想或哲学在其中。这也是我们今天讲谈会的基本指趣,希望有“知识、观念、思想”三个不同层面的贯通。这次讲谈会基本上从知识的维度入手,但我们不仅关心知识,还有更宏大的问题与关怀。

第一场 多元抑或传统:中古方外(佛教)医学行为与学科选择

报告人:王大伟(四川大学)

这项研究是我在成都中医药大学中医学博士后流动站期间从事的一项课题,当时的题目是《中古时期涉医僧人的中医学实践及其应用研究》。中国佛教与医学交涉的主题只能从魏晋、中古时期开始,因此选择这个时段进行讨论。

众所周知,医学领域需要拿出踏实的实证证据,讨论一个人物的医学特色必须要有实际涉医的描述。中古时期很多僧人都擅长医学,这可以从《高僧传》《续高僧传》中了解到。还有一些人被中医文献记录下来,因为他们存在确切的行医记录,或是他们使用的方剂疗效得到肯定。因此,我们今天所看到的中古时期的涉医僧人,其实来自两部分文献——一部分是佛教文献,一部分是中医文献。我将咒术神通或一些模棱两可的医学行为排除在外。这其实与传统佛教医学研究,也就是与纯文科的研究角度有一定差别。

《高僧传》

关于域外医学对传统医学影响的研究很早就开始进行,但我们现在能看到的成果大部分是从人文学科的角度进行的,也就是特别关注佛教文献的材料。然而,佛教文献里对僧人医学行为的描述是零零星星的,而且有的研究将以神通治病的僧人视为医僧,这种讨论放在医学界恐怕不能成立,因为他们要看到行医的过程或具体使用的方剂,才能认定他是不是真正在从事医学行为。所以,即使面对相同的问题,处理同样的知识,在不同学科视角下也可能存在很大的分野。

我为涉医僧人定了两条标准:第一条,有没有行医记录,也就是有没有行医的具体行为。第二,有没有医学著作,最起码要有方剂留下来。哪怕是一首两首简单的方剂,我们都能从中分析用药背景,或组方特色。这是两个核心指标,基本上能满足一条就可确定为涉医僧人。如果将两个指标都作为衡量标准的话,会发现《高僧传》里大部分所谓的涉医僧人都不达标。

那么能够达标的是谁呢?有个比较特殊的人物,叫于法开。《高僧传》卷四有关于他的记载,不知他是哪里人,只知他姓于,是于法兰的弟子。对他的描述又说:“祖述耆婆,妙通医法”。耆婆在佛教里是与世尊同时代的大医王、印度传统医学里的关键人物。但在僧传的记录中,于法开给难产孕妇接生的过程非常中医化,比如“值妇人在草危急”,于法开为她扎针,“因气针之”。这就是中医所讲的“得气”,也就是在针刺过程中,病人和医者之间都会有的一种感应。针扎入身体后,病人有一种酸麻胀的感觉,医者感受到病人皮肤对针的吸附,以及手指的触感。这表示针刺在发挥功效,是非常标准的医学描述。升平五年,于法开在给北魏孝宗看病时,用了一个名词叫“视脉”,这其实就是今天讲的“摸脉”或脉诊,也是传统医学才有的技术手段。所以,我在读于法开传记时感觉他所谓的“祖述耆婆”指的是有家传医学,未必一定有域外医学背景。另外,于法开的老师、同门都是中国人,师门也并不一定存在与域外医学的交流。

在胡僧中,有支法存精于医学。魏晋时期有一种著名的疾病叫“脚气病”,而因为有支法存这样的涉医僧人存在,很多士族“赖以得存”。如果从人文学科的角度来看,我们的研究可能就止步于此,认识到支法存善于治疗这种病,但不知道他是怎么治的。支法存的人生也不清晰,起初只有《异苑》里的一点记载,称他“本自胡人”但生长在广州,因善于医术而巨富。民国时期就有中国学者认识到,中医所讲的脚气病不是单纯的维生素B1综合症,而是多种疾病的泛称,有可能是当时流行服食丹药导致的汞、砷等金属中毒。支法存所撰述的医学文献《支法存申苏方》已经散佚,但已故的川大历史学院教授冯汉镛先生有辑佚,收录在《古方书辑佚》中。

中古医僧著名的代表人物是僧深。他是现在的研究中被讨论最多的人,因为他有方剂存世。虽然他自己所撰的《深师方》已经散佚了,但不同文献都大量引用其中的方剂,以至于到了宋代还被提及。文献中关于他人生的记载也很少,我们只知道他是宋齐间的道人,善于疗脚弱之气疾,撰录法存等诸家医方三十余卷。另外,在《外台秘要》里提到了他的学术经历——“僧深祖学道洪”。《隋书·经籍志》里收录了道洪的著述《寒食散对疗》,但在其他文献里也找不到关于他的其他记载。《深师方》中治疗医方有344个,可见在当时是非常知名的。

那么僧深的治疗特色如何?举一个例子,他有一首方剂,叫增损肾沥汤。在孙思邈的描述中也是治脚气病的方子。这个方剂的名字中有“肾”,有“沥”,说明这种方子一定是有益肾、利水或除湿等功效,要让多余的湿气代谢出去。孙思邈在《千金方》里描述了这个病症,接着说:“湘东王至江州,王在岭南病悉如此,极困笃,余作此汤令服,即得力。病似此者服无不瘥,随宜增损之方。”按字面理解,这段描述可能是孙思邈给湘东王治病的病案,但如果仔细考察可以发现,历史上的五位湘东王都是南朝人物,而孙思邈的人生经历从西魏到唐初,几乎都活动在北方,不大可能给五位湘东王中的某人治病。所以我怀疑从“湘东王至江州”开始的记载,是孙思邈完整移录了《深师方》的内容,也就是说这是僧深自己描述的行医记录。

我在选取中古时期涉医僧人时,首先考虑医学实践问题,了解他们如何辨症,如何遣方用药。第二,医学文献里对医僧生平的记载非常少,说明中古时期的医家关注的是医者的医学实践,对他们的人生经历兴趣不大。同时,僧传文献中对这些涉医僧人更是几乎没有记载。另外,几乎未见他们掌握特别的域外医术,进入医学文献中的医僧依然以中国传统医学为特色。中医界认同他们,也愿意将这些涉医僧人的医学实践记录下来,编入自己的文献中,是进行文本选择、知识选择与学科选择的结果。

点评人:沈庭(武汉大学)

我知道大伟老师有两个博士学位,有两个研究方向:宗教学、中医学。宗教,它涉及的更多是心的治疗;中医,它涉及的更多是身的治疗,这两方面对我们现代人来说都很重要。现在它们好像是两个完全不同的学科了,但实际上它们在古代关系是非常密切的。比如我们所熟悉的道教,有道医的传统;又比如基督教,基督耶稣最早也治疗瞎子、哑巴、跛子,甚至驱魔,宗教里面涉及医学的内容是非常多的。我们一般认为宗教与心灵相关的,但身体也是它非常关注的一部分,或者说身心本就是一体的,很难分开。但由于学科划分,现代学者很难同时开展宗教学和中医学两方面的研究,大伟老师同时用到了佛教文献和中医文献,利用宽广的学术面拓宽了宗教学和中医学的学科边界。除了文献之外,他提到的医学实践也给我们很多启示。有时候我们读僧传时,即使读到跟医学相关的东西也不懂,因为我们不懂医学实践,比如大伟老师说的“得气”。

我们讨论的很多都是知识,强调分类,但当我们谈古人的精神世界时,它是混沌、模糊的,而在学科分类下,知识恰恰是清晰的、界限分明的,这之间有一种内在张力。大伟老师结论里说到,古人也有学科偏见,中医文献一般就不把僧人写进去,很多僧传不把中医写进去,他们对知识有选择、分野。现代学科也是如此,宗教学的学者一般不会看中医文献,中医学者也不会关注宗教类的文献。大伟老师本人就是把中医学和宗教学这两个学科进行整合的非常重要的人物,我个人非常期待他有更多更好的研究成果问世。

第二场 天授民时:魏晋南北朝方外的天文学活动

报告人:杨剑霄(南京师范大学)

在整个中国古代社会的知识系统里面,天文学一直是知识的核心。在中国天人感应观念的影响下,中国社会对天文学的认识分成了很多面向,不仅仅停留在日月星辰运转的“物理之天”层面,而是具有三个层次:在观念体系里,它对于宇宙观和宗教观起到奠基的作用;在政治领域,政权合法性更是围绕“天命观”展开;在日常生活领域,很多出土材料里都能看到天文学的影响。

第一个问题,僧众天文知识的来源和性质是什么?我的判断是,佛教自身并不具备独立的天文学知识体系,它的天文学基本是把印度杂糅性的知识进行了传译。中国面对的所谓“佛教天文学”是杂糅的、文明之间互动的结果。来华僧人多熟悉《吠陀》、五明之学,僧传中多有记载。在具体内容上,中国古代的天文学从宏观上有三家,即盖天说、宣夜说和浑天说,对此《晋书·天文志》已有总结。宣夜说基本上没有太大影响,真正影响比较大是盖天说和浑天说。盖天说本身也有一个发展的历程,下面这个图就是它发展的过程:从原初的天圆地方发展为天地各中高外下的图形。 关于盖天说是否和古印度宇宙模型有现实交流,可能在源头上我们无法进行深入证明。但如江晓原先生等的研究就指出其与印度天文学的联系。与此不同,浑天说就能明确找到一些印度影响的痕迹。浑天说的核心主要有二:一是以鸡子来御天地;二是天地载水而行。其实在婆罗门里就有类似的传说,甚至与印度社会的公共知识“金卵创世”传说在要素上完全吻合。我们也能在文献中看到中古有大量婆罗门天文典籍传译进来。当然,这种佛教僧众对于中国天文学的影响没有停留在间接层面,比如说陈寅恪先生的《崔浩与寇谦之》深入讨论了殷绍和成公兴等人对九章和七曜的研习基本来自僧人昙影。

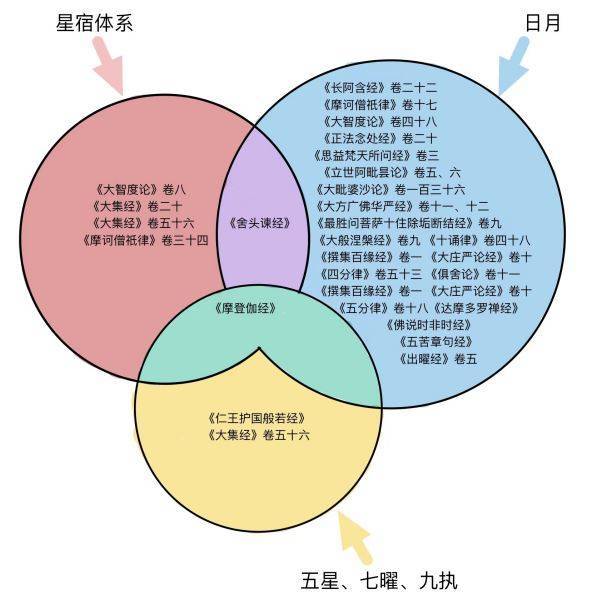

第二部分主要讨论天文知识的研习与传播。天文学知识在中古是禁止私习的“禁密之术”。佛教把域外的天文知识传入中国,降低了全社会掌握天文学的门槛,让知识的流通变得更加便利。这个时期的天文学僧众呈现出两个特质:第一,外来僧侣占主导;第二,习得天文知识的时间主要是在出家之后。换言之,天文知识的习得只能借助出家身份曲折地实现。反过来看,因为掌握了天文知识,僧侣获得了较多的社会资源,甚至确立种种社会关系。此外,僧侣也通过佛典翻译的方式直接输入天文知识。具体内容如下图:

天文学在当时虽然是一种禁密之术,但佛教通过附加社会角色要求的方式,把它重新激活了。本身掌握不了这种天文知识的人,只要接受佛教信仰体系、成为僧人以后,就可以凭借僧侣身份,获取原本不被允许沿袭的天文知识。禁闭的天文知识流通通道,通过这种途径又被重新打开了。

最后再谈一点关于佛教天文知识的应用与影响的问题。我们通常的印象是,汉魏两晋南北朝社会的阶层流动是相对停滞的,真正决定流动的核心动力就是文化。因此,社会阶层流动需要依赖文化和所属的知识的社会化。一旦知识形成了壁垒,相当于只能在某阶层内部进行流通,阶层的变化就会缺乏动力。但在当时,佛教给中国社会提供了一个知识系统,且不需要阶层身份作为前置条件。我们有理由推测,存在借助僧侣角色获取到宗教内的天文知识,并由此实现阶层上升流动的现象。具体在应用上,天文僧众主要集中在洛阳地区、江南地区和荆襄地区。结合当时战争热点的统计,可以看到天文僧人流动与战争发生次数重合度较高。总结而言,战事高发区域、政治中心、僧众聚集区这三个条件同时具备时,天文僧众的数量就明显。

总结,中国自古以来就形成了较为成熟的天文体系,这一天文体系是被官方所垄断的。但佛教的传入逐渐和中国社会的天文产生联系。我们发现,第一,这种知识的属性其实并不来源于佛教,而是印度社会的公共知识。第二,在研习时,佛教内部形成了以佛教僧人身份作为门槛的学习途径。这种天文知识的流转,真正意义上推动了当时中国社会的阶层流动。

点评人:能仁(中国佛教文化研究所)

对于佛教中的天文学知识,我其实很外行,只能简单谈谈学习后的一点相关感想。剑霄老师梳理了魏晋南北朝时期佛教界天文历算活动的知识来源,可归纳为两个方面:一是包含大量天文学知识经典的译出,如《长阿含经》《杂阿含经》《摩登伽经》《时非时经》《大方等大集经》等都包含大量的天文知识。另一方面,来华的域外高僧带来大量关于天文历法的知识,如安息人安世高精通天文“七曜五行之象,风角云物之占”,康僧会 “天文图纬,多所综涉”,这些高僧通晓天文历算,经译经、讲习等方式,在佛门中代代相传,丰富了中国天文历算知识。

从佛教涉及天文历算典籍的传译,到佛门僧众的天文学活动,反映了佛教传统中天文、历法知识具有悠久的传承。《十诵律》有佛观察星象预测天气,令弟子们预备洗澡去病的记录。玄奘法师《大唐西域记》也指出,印度僧众须学五明,其中就包含工巧明的“伎术机关,阴阳历数”。整体来看,印度佛教传统中的天文学知识构成,应该包含星象、历法、计时三个有机组成部分。

剑霄老师分析,佛教传统中的天文历算知识,实际是印度天文学在宗教文化中的体现。天文历算知识在印度宗教精英中有很高的普及,尤其是以星象知识来祭祀星宿、预测吉凶是印度婆罗门教宗教活动的重要特色。剑霄老师从社会史的视角分析了天文历算知识传播与阶层流动的关系。从宗教传统来看,佛教面临印度宗教精英传统,自然也要借助已有的相关知识背景进行思想传播,甚至进一步内化、发展既有的天文历算知识。另一方面,与天文历算知识相关的时间计时,在佛教的修行制度中,无论是个人修道,还是团体生活,都是需要掌握的基本知识。如刘宋佛陀什、竺道生翻译的《五分律》就规定,阿兰若处修行比丘,必须学习天文历算相关知识,善别星宿,以便合理安排僧众个体修行生活中的睡眠、行道、布萨、结夏安居和自恣等活动。

从佛教制度生活的角度可以理解佛教传统中对天文历算知识的三种不同态度。第一种是基于佛教思想的立场,强调不要学习,《佛遗教经》“仰观星宿、推步盈虚、历数算计,皆所不应”的记载,就是这种态度的代表。如北魏瞿昙般若流支翻译的《正法念处经》,从思想特质的角度说明了佛教以业力、因缘果报学说为本,与星宿、占相知识截然不同。第二种是基于佛教传播的角度,认为需要掌握星宿历法知识,以方便传教说法。如《摩登伽经》摩登伽女的本生故事中,以婆罗门借助占星术行恶、旃陀罗种姓掌握天文历法知识行正道的对比,来说明佛教四姓平等的精神。第三种强调必须要掌握。西晋若罗严译《时非时经》中说明,僧众应该掌握日影测量方法,以观像至时,立身行道。

佛教天文历法知识,是天文学史、科技史的重要组织部分。剑霄老师对魏晋南北朝佛教天文学活动的研究,为我们展示了这些活动背后的观念与思想背景,及其社会史意义。整体而言,为我们呈现了至少两个方面的启发意义。第一,对佛教传统中天文历法知识进行研究,可以为研究佛教思想史、观念史,乃至理解佛教修行制度,提供新的视角和素材。比如摩登伽女因缘故事的几种经典文本中,天文知识的不同开合,即展现了佛教思想史的演进。第二,对佛教传统中天文历法知识进行研究,可以为研究三教关系提供新的视角和素材。如刘宋何承天修《元嘉历》向徐广学习《七曜历》,向慧严请教印度日影测量法等。类似这些事例,都可以重新认识和发掘其背后的观念传统和思想背景。

点评人:王兴(复旦大学)

关于天文知识的更新与早期佛教传入的问题非常值得关注。就像刚才能仁法师所讲,佛教的宗教系统传入中国的过程其实包含了很多侧面,在我们现代意义上的思想观念之外,也为早期中国社会带来很多实践面向的技术性内容。如何评判当时佛教与整个中华文明中技术领域对接的样貌,是亟待开拓的话题。我个人主要针对两位所讲的部分做一点细节上的补充。

首先关于佛陀在世时期,佛教僧团当中对于星命占卜知识的认知。这里边可能要分别看待不同的律本,或者说不同的僧团的律制。如果看比较保守的有部和上座部的戒律,自然有明确的规定不能学习星占相关的看似是婆罗门的知识,且这只是在一些特定情况下可以进行变通。但奇怪的是,汉传《增一阿含经》的《弟子品》当中,专门提到过有一个上座弟子那伽波罗比丘,专门以精通星宿凶吉而著称。所以如果从当时佛陀僧团当中,不同长老分化出的不同僧团不同戒律版本来看的话,可能佛陀时代对于不同的教团有不一样的规定。到后来十事非法,上座与大众之间发生根本分裂,其中一个重要的争议就是比丘是否能学习婆罗门教典。保守的上座一系后来衍生出的律本当中肯定明确规定不许学习,但这不一定是从佛陀时代到部派初期唯一的说法。我们可能需要更多元的视角来理解早期印度佛教徒的天文占卜外学观。

第二点,关于来华精英僧侣的天文知识构成,以及这样的知识对整个大的中文文化圈的影响。其实最早来华僧侣带来的天文学知识,可能是迅速在入华后与本地的天文学知识对接。这个过程中有很多细节的侧面可以讨论。首先,刚才杨老师说到,西域传来的以婆罗门风俗知识为主体的印度天文学,可能在当时汉地接受者的认知中是西域外来的舶来品,因此随佛教而来的天文学体系可能是作为汉地天文学的他者而存在的。但当时的人所认定的作为他者的婆罗门天文学,究竟是不是百分之百纯粹的印度天文学?从刚才能仁法师所讲的密教来说,汉地流传的密教天文类经典的知识构成可能更加复杂。比如敦煌发现的几种有关星相与星宿崇拜的密教文本,像《文殊说宿曜经》,明显完全是依照汉地的天文学知识来建立的。这样的知识可能是汉地的原生知识,也可能是本来印度有非常相似的星宿体系、只是借用了中文的词汇,也可能是二者结合。

杨老师讲到,将中国本土的天文学星相学知识汇入到佛教的话语体系中,也有可能是为了突破当时精英阶层尤其是皇权对这类知识的制度性限制与禁忌。但值得注意的是,官方对中国本土的天文学知识做出的限制和垄断究竟是否成功?理想的状态下,帝王当然希望所有可能危及到皇权统治的占卜知识都垄断于宫内。可是如果我们考察上至西汉的史料,如《史记》的《日者列传》司马季主与贾谊等人的对话,可以知道宫廷作为占卜方术知识的垄断性权威这一构想实际上早已破产,真正的古天文方术技术在三代之后全都流落在民间。如果细考汉代以来到唐代的方术史当中重要人物的传记,可以看出官方之外所谓“秘密传承”是一个很明显的趋势。官方没能成功禁止这种知识的流布,反而很多时候要依靠宫廷之外的力量来解决问题。

最后谈谈知识带来流动性的话题。一个至关重要的问题是,这种知识学习的门槛在哪?就我对数术文本的了解来看,感觉门槛还是有的,但真正能学会数术占卜的人物在任何时代、社会中都非常少见,这些人的技术水平也非常难以复制。很多时候,这些专业的水平出自数术学习者的家传传统、天赋和后天的“功夫”。就在这样的专业要素中,形成了一个其实没有办法流动的“技术阶层”,依靠“技术的壁垒”来阻止某种技术领域向大众开放。一般认为一行和尚的生平体现了通过佛教与数术技术的获得成就了阶层的流动,然而这其中究竟多大程度是真正的阶层流动呢?从传记看,一行和尚出身寒门,通过自身高超的天文技术知识,以重修《大衍历》为契机获得皇家的认可,从而晋升精英阶层。但一行虽然是所谓寒门,但在通过技术进入皇权的视野之前,已经是一种“技术阶层”的精英。他的星命知识自小来源于家传,且很多知识可能是秘密传承。所以一行的人生中,虽然财富、血统的身份上完成了流动,但他技术阶层的身份又从来没有流动过。通过杨老师的讲座,我们看到诸多佛教与数术在中国历史上复杂的纠缠与变化,应该为之后的研究者带来更加细密的判断与思考。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

猜你喜欢

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注