轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

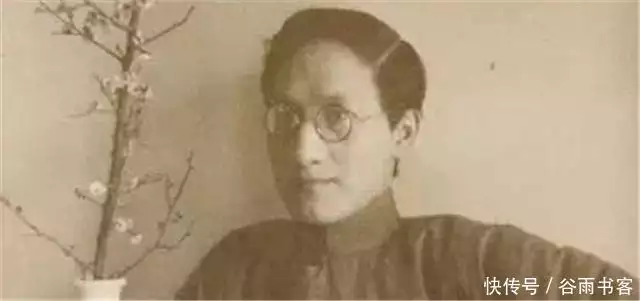

徐志摩的诗总是给人一种美妙的意境,他细致入微的将对康桥的爱与离别的不舍通过这首诗表达了出来,淡淡的离愁缠绕心间。他算是近现代成功的作家,创作了很多诗歌,徐志摩的想象力丰富,诗歌语言华丽优美,很有艺术风格,为文学世界做出了巨大贡献。

但是徐志摩是典型的浪漫主义诗人,一生都在追求个性的解放,在当时的社会他所表达的思想并不被其他文人欣赏,特别是现实主义的鲁迅,还特意做了首诗讽刺他。

徐志摩浪漫主义思想的形成

徐志摩出生在清朝光绪年间,徐申如是他的父亲,一名清末民初的实业家,因为家族世代经商,多年累积家产丰厚。徐志摩是家中长孙独子,从小就是被捧在手心中长大的,养尊处优。从小就在自家书塾读书,后从师张树森,打下了深厚的古文根底。

徐志摩满十四岁后就进入杭州府中学堂读书,随着学习文化的日渐深入,他对近代文学、西方的科学技术产生了浓厚的兴趣,还时常在报纸上发表文章。1915年,徐志摩从浙江一中毕业后,就接受了包办婚姻,与当时上海巨富张润之的女儿张幼仪结婚。

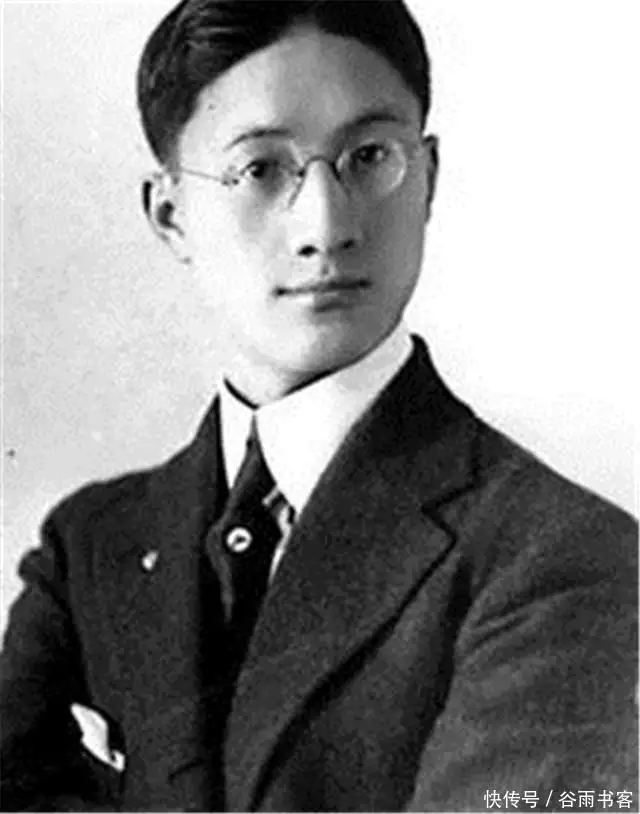

后来徐志摩又到天津的北洋大学继续读书,没曾想第二年北洋大学就被纳入北京大学,徐志摩也就来到北大读书。在北大学习期间,他结识了各界名流,还拜了梁启超为老师。

梁启超的新思想对他影响很大,随着新思想的传播,他的思想发生了转变。在校期间,他的学习范围扩展,不仅研读法学,还学习日文、法文、政治学还有中外文学。

随着西方文化的入侵,新兴的资产阶级民主自由思想深深地植入徐志摩的内心,他追求自由平等的生活,更要追求自由的婚姻生活。看着北洋军阀的杀戮无阀,徐志摩深深厌恶国家的混乱统治,最终决定出国留学,希望在国外能够找到改变国家现状的良策。

徐志摩首先在在美国学习,但是他看不惯资本主义社会表现出的社会怪象,他转去了英国剑桥。在剑桥时期,他深受西方教育的熏陶和欧美浪漫主义、唯美派诗人的影响,思想文化上受到了极大的转变。

接收到先进的资本主义思想,在康桥的学习经历形成了他的人生观和价值观,追求理性主义。回国后他在各类报刊上发表诗词,创办新月社,从事文学活动。

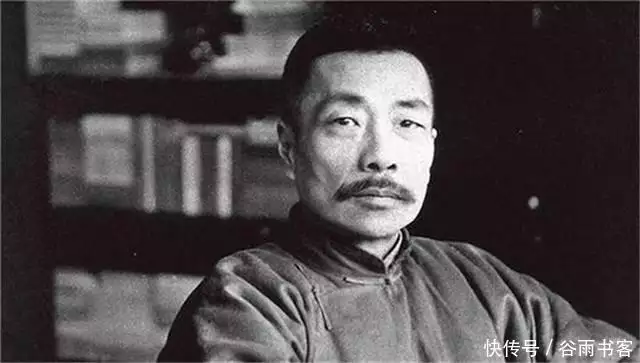

鲁迅的现代批判精神

鲁迅是新文化运动的重要参与者,更是中国现代文学的奠基人,著名的文学《狂人日记》、《呐喊、《彷徨》……鲁迅创作的作品反映出的社会面貌都和他的个人经历有关,都对当时的文化产生了巨大 的影响。就连主席都评价:鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

鲁迅从小就开始接受教育,课余时间还会学习画画其他的课程,在他十几岁时,家道中落,祖父下狱,父亲重病,举家迁回乡下避难。为了给父亲治病,鲁迅典当了家中所有值钱的物品去药房抓药,时常受人冷眼,十几岁的少年早早体验到了世态炎凉。

父亲去世后,鲁迅这一房没有了依靠,家族开会提出分房要求。叔辈们给鲁迅分的房子又小又差,鲁迅极力拒绝这一决定,但是长辈对他严厉苛责,让鲁迅别无选择,更加无奈,感叹亲情的丑恶嘴脸。

随后鲁迅开始奋力读书,争取出人头地的那一天。在南京、江南陆师学堂、日本…… 等多地求学,求学期间学习各国先进思想和文化知识。1981年以发表的白话短篇小说《狂人日记》而出名。他以“吃人”的封建礼教表达对封疆社会的不满,表达出要反抗封建主义的决心。

沉默是最高的轻蔑,也许是少年经受的磨难过多,看淡了人情冷暖,迅哥儿更为傲娇,不屑于一般人为伍,沉默与孤独成为鲁迅的同行者。鲁迅的文章直接反映社会现实,语言犀利,无情的抨击黑暗的社会礼教,勇于发出心中的呐喊,是中国的脊梁!

不同思想的碰撞

单独说起鲁迅和徐志摩,都是文学史上的大家,但是谁能想到,两个人之间还会产生思想碰撞呢!鲁迅的早年人生比较坎坷,看淡了人间冷暖,体验了人间百态,对待人和事都更加直观的表达出来。他长期洞察、批判社会,他的文章就像是一杆枪,深深地刺痛国民们麻木的神经,是现代文学史上的标杆。

徐志摩和鲁迅的风格完全相反。从小殷实的家境使少年的徐志摩并经受封建礼教的苦难,专心于学习,接受先进的思想文化。以自我为中心,追求自由理性的生活。

徐志摩学成回国后在各类报刊上发表自己的诗歌文章,言辞不着实际,和当时的社会现实不符,经常受到其他文学家的嘲讽。鲁迅的性格更是直接,矛盾起初是因为徐志摩在《语丝》杂志上发表的一首译诗。

徐志摩发表了译诗,并在后附上了自己的见解,“一切有形的事物与无形的思想的底质——只是音乐,绝妙的音乐……无一不是音乐做成的,无一不是音乐。”抒发了他个人对音乐的见解,他夸大的语言方式让当时很多人读了后都很反感。

而鲁迅更为直接的在《语丝》上发表了一篇文章《“音乐”?》,说“能在生活中到处听到绝妙的音乐的人,应该是神经出了问题”公开的回怼徐志摩。其实鲁迅并不是因为他的见解有错,而是看不惯徐志摩的行事作风。从小就养尊处优的公子哥,又去国外学习了多年,在思想作风上难免有点轻浮不着调,两人在思想上有分歧也很正常。

后来在还是在报刊上,两人时常你来我往的进行嘲讽。当时“啊呀阿呦,我要死了”之类的失恋诗十分盛行,而这类诗歌盛行的源头就是徐志摩的婚姻,他的四段婚姻都无疾而终,错综复杂的爱情纠葛让鲁迅心生厌恶。

因此鲁迅专门做了一首《我的失恋》打油诗嘲讽徐志摩,鲁迅是这样写道“我的所爱在山腰;想去寻她山太高,低头无法泪沾袍。爱人赠我百蝶巾。回她什么:猫头鹰。从此翻脸不理我,不知何故兮使我心惊。”

有不少人读到这首诗的时候,都会把它当成搞笑诗来读,甚至得知它出自鲁迅都难以置信。其实啊,鲁迅当时写这首诗并不是为了反对所有歌颂、传达爱意的诗歌,只是不想那些无病呻吟思想消极的作品流于世间。

鲁迅和徐志摩都是文化大家,但是鲁迅在世人中的的口碑却是极好的,不仅仅是因为其大量批判社会的作品,更是他的为人品格和做事方式受人尊敬。

猜你喜欢

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注